“术后回到病房我就醒了,咽唾沫嗓子不疼,身上也没插引流管,四五个小时就能自己下床如厕,当晚还正常吃了晚饭!”60岁的王大爷前一天刚在安徽省胸科医院做完肺结节手术,提起术后体验满脸惊喜。他口中的“省心手术”,正是我院推行了8年的无管微创技术——这项技术由广州医科大学附属第一医院国家呼吸医学中心何建行教授团队首创,让患者在“自然呼吸”中完成胸部手术,实现恢复速度、医疗费用、就医体验的三重优化。

率先引进,填补省内空白

安徽省胸科医院副院长徐宁介绍,“我院胸外科最早于2017年,通过赴广州参加‘全国自主呼吸麻醉VATS手术高阶COE培训班’系统学习了该技术,回来后便率先在省内开展,填补了空白。”徐宁副院长指出,技术引进遵循了稳健推进的策略,从简单的楔形切除逐步过渡到肺段、肺叶乃至气管重建等复杂手术,并通过申报院内“三新项目”不断巩固成效,最终使该技术成为医院微创胸外科的特色品牌之一。

徐宁副院长介绍我院无管微创技术开展情况

胸外科、麻醉科团队进行无管微创手术

“传统胸部手术要用双腔管插入气管,术后患者常出现声音嘶哑、呛咳,还得插胸引管、导尿管,恢复慢不说,还遭罪。”麻醉科主任医师胡友洋对比两种手术方式时,直指传统手术的痛点。而无管技术的核心突破,正是用“局部麻醉+中度镇静”替代全身麻醉,用喉罩(声门上通气装置)替代双腔管,从源头上减少气道损伤。

“我们不用肌松剂,麻药用量比传统手术少一半以上,患者术后几分钟就能醒。”胡友洋补充,为确保手术安全,团队会用BIS监测仪实时把控麻醉深浅,同时紧盯患者自主呼吸的频率与幅度,既保证手术顺利,又不让患者有术中知晓的不适。

胡友洋强调,这种精准麻醉方案,不仅让演员、老师等对嗓音敏感的人群受益,更让肺间质纤维化等特殊患者获得手术机会——这类患者若用传统插管手术,术后大概率需进ICU,而无管技术能实现“手术完像没做手术一样”的恢复效果,拓宽了手术指征。

患者术中采用“喉罩”通气

多学科协同,构建无缝衔接的“技术落地生态”

徐宁强调,无管微创技术的成功,绝非单一科室之功。其落地应用的关键在于构建了高效的多学科协作(MDT)机制。

“胸外科与麻醉科是核心。我们建立了联合术前评估机制,共同制定个性化手术与麻醉方案。”对于复杂患者,联合麻醉科、呼吸科、ICU、护理部等进行MDT讨论,严格把控适应症。术后,护理团队与外科、麻醉科紧密配合,全面落实快速康复措施。这套系统化、规范化的协作模式,为技术的安全落地与持续发展提供了坚实保障。

胡友洋介绍,无管手术的前提是“精准筛选”,重点评估患者心肺功能,排查困难气道,确保患者在术中能维持稳定的自主呼吸。

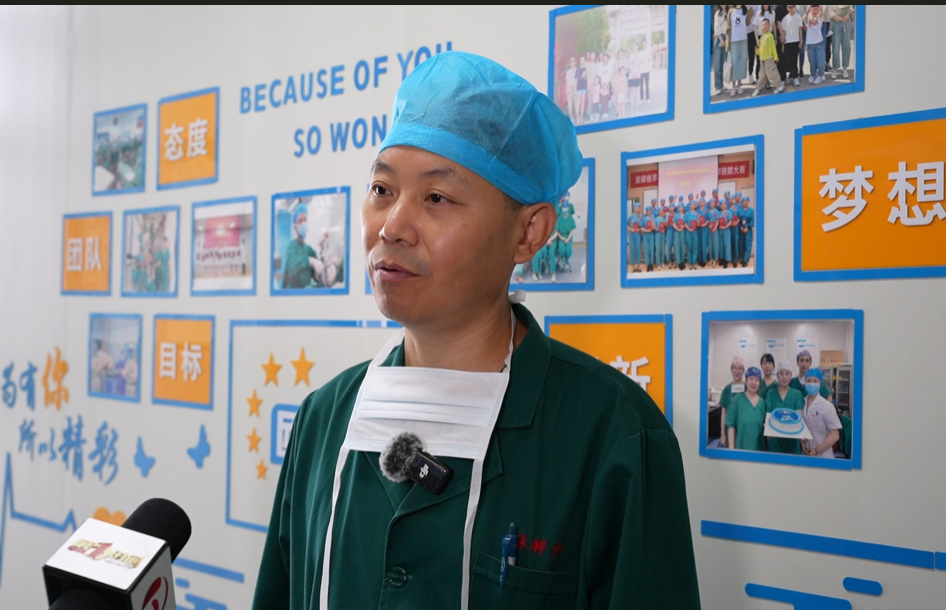

麻醉科主任医师胡友洋接受采访

作为现代胸外科领域的一项革命性进展,无管微创技术已在安徽省胸科医院实现了常态化、规范化应用。据了解,目前安徽省胸科医院已成功为千余例胸科患者实施手术,是省内将无管技术用于胸外科领域开展范围最广的医院,为安徽百姓带来全新升级的诊疗的体验同时,也推动区域胸外科诊疗水平迈上新台阶。

胸外三科副主任医师刘丹指出,无管微创技术已在早期肺癌、纵隔肿瘤、肺大疱、手汗症、气管肿瘤等多种胸外科手术中成功应用,覆盖从中青年到部分高龄患者。

胸外三科护士长孙晓敏表示,无管微创手术因无需放置多种管路,减少了患者的身体创伤与刺激,加速了康复进程。“术后返回病房,在保证安全的情况下即可下床活动,患者可更快恢复吞咽、言语与日常活动,康复速度显著加快,出院时间也大幅缩短”。

拓展应用场景,推动区域医疗同质化

徐宁指出,安徽省胸科医院作为肺肿瘤早筛与无管微创技术联盟副理事长单位,将持续深化该技术在心胸外科手术中应用,探索其在更多临床场景下的实践路径。

徐宁副院长接受采访

同时,通过医联体协作、专科联盟、技术帮扶、人才培训等多种形式,系统化地将无管微创技术的理念规范、操作标准与管理经验辐射至周边及基层医疗机构。这一举措旨在促进优质医疗资源有效下沉,助力分级诊疗制度落地,最终实现全省胸外科诊疗水平的同质化提升。

无管微创技术的推广,不仅是尖端手术技术的普及,更是一场以“患者为中心”的医疗服务理念升级。它标志着医疗模式从传统的“治病”到现代的“治人”的深刻转变,真正让更多患者在家门口就能享受到更微创、更舒适、更安全的优质医疗服务。

加入收藏

加入收藏

OA入口

OA入口